Covid-19 non è “solo” un virus, ma anche un chiaro messaggio di trasformazione: un vero e proprio ultimatum.

Di solito, spiego e affronto gli effetti virali nelle lezioni in business school da una prospettiva di marketing digitale. E sono solito dire principalmente tre cose:

- il virale, non si può progettare;

- il virale, in quanto spazio di visibilità “guadagnato” (earned media) è impossibile da governare e gestire da parte del/la community manager;

- diventano virali il più delle volte contenuti negativi (le recensioni dopo una cena così così al ristorante) e senza senso (i cosiddetti gattini).

Quando parlo con clienti pharma, abituati a “maneggiare” e a parlare di viralità intendendo qualcosa di ben diverso e molto più rilevante per tutti noi, ho sempre il timore di sminuire.

E poi, è arrivato Covid-19.

Un virus a tutti gli effetti, che a ben vedere possiede tutte e 3 le caratteristiche sopra. Un virus che ha colpito in primis Milano – che, riprendendo le parole del Sindaco Beppe Sala, piaccia o no è il cuore dell’Italia. Dunque un osservatorio privilegiato.

Covid-19, dunque, a mio avviso può e deve darci diverse lezioni di marketing e business. Ora, o mai più.

Italiani: popolo di santi, poeti, …

… non vado oltre, bastano i poeti. Siamo un popolo teatrale, che si agita, che gesticola, che suda, che urla, che gode, che estremizza. Che fa un largo uso della retorica spesso nel suo senso più triste:

Atteggiamento dello scrivere o del parlare, o anche dell’agire, improntato a una vana e artificiosa ricerca dell’effetto con manifestazioni di ostentata adesione ai più banali luoghi comuni.

Insomma, siamo un paese teatrale. Altrimenti, non avremmo un ex concorrente del Grande Fratello (con MBA presso la prestigiosa Shenandoah University a Winchester, il cui conseguimento effettivo è stato peraltro prontamente smentito dalla stessa università) come portavoce del governo. Siamo un paese teatrale, dicevo. Questo è vero al ristorante, in vacanza così come al lavoro. E proprio sul lavoro mi interessa riflettere.

Cosa c’entra tutto questo con Covid-19? C’entra, tanto.

Perché da un giorno all’altro il Coronavirus ha completamente ribaltato la nostra quotidianità, il nostro rapporto con le persone, il nostro lavoro appunto. E stiamo assistendo (finalmente) alla caduta di tante retoriche, con cui finora convivevamo senza particolari problemi di vicinato.

In particolare, mi sembra che tre retoriche legate al marketing e al business si stiano sgretolando: quella del consumer behavior, quella dell’experience, quella del Future of Work.

Vado con ordine.

La fine (retorica) del consumer behavior

A mia memoria non esiste un solo libro, una sola analisi o un solo report di marketing e business che non sottolinei nelle prime pagine i grandi e profondi cambiamenti del consumatore contemporaneo. In inglese si chiama consumer behavior: per farti un esempio, cercando queste parole su Google Scholar – la più ampia search directory online di pubblicazioni scientifiche – compaiono oggi quasi 3.5 milioni di risultati.

Un consumatore “intelligente”, “capace di trovare e valutare tutte le informazioni in suo possesso”, “iper-connesso”, “maturo”. Un vero e proprio “consum-attore”, un “consum-autore”, un “prosumer”. E, dopo avere acquistato questi libri, queste analisi e questi report, il marketing delle aziende lavora senza sosta per interagire con, convincere e convertire tale essere così raffinato, impaziente, informato, sul pezzo.

Tutto molto bello.

Covid-19 ci ha però mostrato un altro ambiente, popolato da consumatori un po’ meno smart, raffinati, intelligenti, informati, sul pezzo. Da tutte le parti del mondo, indipendentemente dal livello di urbanizzazione. Consumatori che prendono per vere e ripubblicano le notizie di Lercio.it, che in tutto il mondo fanno razzia di Sofficini Findus appena leggono una notizia sul virus su Facebook e che assaltano i treni quando il loro governo intima di stare in casa. Che poi, mi verrebbe da dire: tornateci, a casa. E stateci.

Insomma, Covid-19 ci sta mostrando il lato oscuro della forza; il lato più vero, al di là di slogan e di messaggi di impatto. Un lato che i Direttori Marketing, mi auguro, dal dopo Covid-19 non potranno più ignorare.

La fine (retorica) dell’experience

Quello della progettazione di esperienze vivide, rilevanti, memorabili è un tema che ha conosciuto un picco enorme di attenzione e interesse. Sul customer experience design ho scritto un libro anche io insieme a Joseph Sassoon.

Da qualche anno, la retorica dell’experience ci è scappata di mano. Leggo di sushi experience, car experience, wine experience, travel experience. Non esistono più i semplici bar e le semplici pasticcerie. Ci sono invece i plant-based bistrot e le pâtissier fait maison. Un overload di vocaboli e di formalità che nascondono spesso una sostanza e una qualità ben più misere (a proposito, forse ti interessa un’analisi critica della Starbucks experience).

Nelle ultime settimane, prima ancora che diventasse chiara l’urgenza di restare il più possibile in casa, già notavo lo spopolamento di negozi di tutti i tipi, in particolare quelli del food service.

Perché?

A mio avviso, oltre alla paura, è successo anche altro: appunto, è caduta la retorica dell’experience. Così come Londra o New York, Milano nel suo piccolo è una grande macchina di consumo. Un circo, un palcoscenico dove chi si ferma o scende è perduto. Ed è giusto così: personalmente l’ho scelta e la amo tanto proprio per questo. Così come chi la odia, la odia proprio per questo.

Ma se in momenti rapidi e forsennati non pensiamo a molte cose che diventano così automatiche, con più tempo a disposizione ci siamo accorti di quanto sia insensato pagare 25 euro un’insalata mal condita MA consumata in un posto cool, o 20 euro un piatto di pasta rossa solo per il fatto di essere al Quartiere Isola. Molto meglio, molto più sano e molto più saporito mangiarsi una pastasciutta cucinata bene a casa.

Un paradossale ritorno alla qualità dunque, da cui gli experience designer usciranno malconci.

La fine (retorica) del Future of Work

Da quando sono consulente, e in generale da quando lavoro, ho notato un aumento esponenziale di inglesismi nelle mail e nelle comunicazioni. Tanti, troppi. L’inglese è solitamente accostato a qualcosa di smart & cool, mentre l’italiano fa molto Fantozzi. Ci sta, lo capisco: dipendente è meno interessante di employee, chiamata di call, aggiornamento di update. Capisco i manager, che usano l’inglese anche come scudo per meta-comunicare quanto la propria azienda sia sulla buona strada nell’essere smart & cool. Salvo poi parlarci con loro, in inglese, e capire che non riescono a reggere più di 2 minuti. Ma questa è un’altra storia.

Torniamo alla morte (retorica) del Future of Work. Tutto ciò mi ha fatto ricordare due articoli molto belli.

- Il primo, scritto da Gianluca Rizzi sul Sole 24Ore, intitolato “La Customer Centricity è anche Questione di Linguaggio”, dove lo stesso Rizzi cita “La manomissione delle parole” di Gianrico Carofiglio. Uno di quei libri che avrei voluto scrivere, sull’abuso delle parole privato del loro significato più vero e genuino.

- Il secondo, pubblicato su Harvard Business Review, dedicato a esplorare i motivi per cui le aziende mettono in scena il teatro dell’innovazione (innovation theater). Ovvero, il fatto che molte organizzazioni non innovano davvero, ma dicono solo di farlo. In FrancoAngeli, abbiamo anche dedicato una parte di webinar su questo problema.

Ci sono poi l’agile, il design thinking e tutto il resto.

Ora, in tempo di Covid-19, è venuto davvero il momento in cui c’è da fare (e non solo da raccontare) la smart organization. Wow! E quindi, che si fa?

E quindi ricevi una e-mail che fa più o meno così: hey ciao, siamo in smart working, sentiamoci prossimamente.

E quindi cerchi di trasformare un incontro fisico in una call, senza successo e con continui rimandi per motivi di policy.

Tutto molto interessante. Anche perché sono le stesse persone che trovo ai convegni a parlare di Future of Work. Ecco, sto vedendo anche lo sgretolamento di questa retorica.

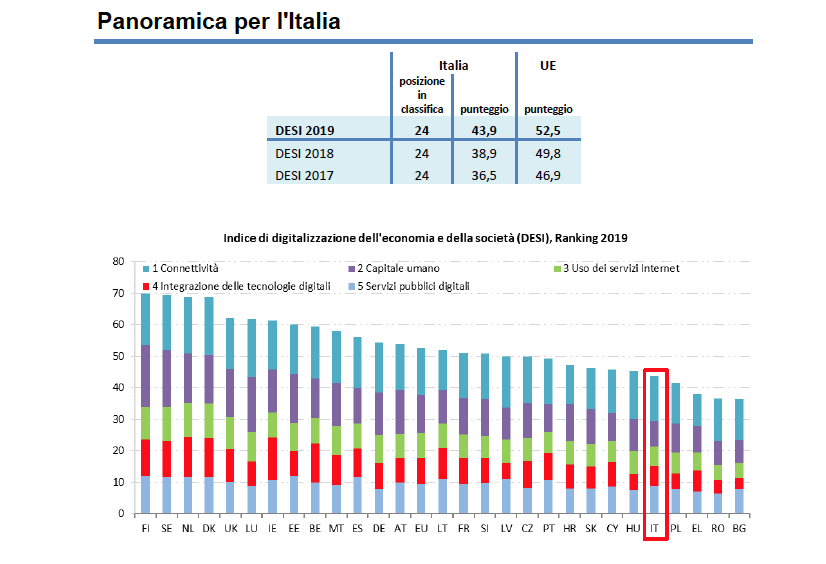

E aggiungo finalmente, visto che nel Digital Economy & Society Index (DESI) siamo 27mi per competenze digitali in Europa. Che poi 27 di per sé non significa nulla. 27 su 10.000 è un numero splendido, 27 su 31 è un numero di m**da. Indovina a quale dei due scenari siamo allineati.

Non ci resta che ballare con l’Apocalisse

A proposito di libri che avrei voluto scrivere io, ce n’è un altro. Lo ha scritto Andrea Fontana e si chiama “Ballando con l’Apocalisse”. Tratta di un’Apocalisse culturale ma è uscito a inizio febbraio, appena prima dello scoppio dell’Apocalisse Coronavirus. Un capolavoro di timing e di contenuti.

Andrea inizia il libro citando la definizione di Apocalisse data da Treccani, e sottolineando che:

Solitamente la parola è associata a qualcosa di catastrofico e tragico. In realtà il termine Apocalisse nel suo significato originario è positivo. Oltre che “rivelazione” può significare “gettar via ciò che copre”.

L’Apocalisse è sia una fine, che un inizio.

Dipende da noi. Come persone di azienda e di consulenza possiamo usare l’Apocalisse per lamentarci, piangere, non fare nulla; oppure per riflettere, migliorarci, fare cadere le retoriche, andare davvero a cercare la sostanza nel nostro modo di lavorare e di produrre valore. Impegnandoci per fare accadere davvero la trasformazione.

Chissà. Professionalmente parlando, magari da Covid-19 usciremo meno teatrali, meno agitati, meno gesticolanti, meno urlanti, meno goderecci, meno estremi. E faremo meno uso della retorica, nel senso più triste del termine.

Ora, o mai più.